从毛主席“外甥女”到中科院女院士——记岳阳市一中45届杰出校友、中国农业大学教授陈文新

| ? 岳阳市一中杰出校友系列报道之四

从毛主席“外甥女”到中科院女院士

——记岳阳市一中1945届杰出校友、中国农业大学教授陈文新

“殷忧启圣,多难兴邦,八方子弟,卒集一堂。忠义、切实、勤劳,悬为圭臬;生产训练,人格教育,精神贵发扬:我们责任綦重,年富力强,大家讲徳修业,期作国家栋梁......”

2003年,岳阳市一中百年校庆,当学校联系上这位杰出校友时,已是白发苍苍的陈文新院士双手打着节拍,满怀激情激情唱起了这首创作于1939年的老校歌,在场的一中教师代表的心灵是如此地震颤:

这是怎样的一份情感,让这位老人离开母校几十年后将校歌刻进了骨子里,至今还能一字不落地传唱呀!

今年92岁高龄的中国科学院院士陈文新,现寓居北京。上世纪四十年代初,她曾经在岳阳市一中的前身之一——国立十一中读书。时光荏苒,虽然已经过去了70余年,但她仍然对母校有着难以割舍的情感。2001年当选中科院院士时,首先想到的就是向母校报喜,让母校分享自己的喜悦!

近日,记者走进了岳阳市一中,联系上了在北京的陈文新院士,了解这位杰出校友的学习成长的历程。

领袖教诲,烈士遗孤立大志

陈文新,1926年9月出生于湖南浏阳。其父陈昌(字章甫)是中国共产党早期湖南学运和工运的领导者之一,曾参加北伐战争、南昌起义,是毛泽东当年在湖南第一师范求学时的同窗挚友。1915年,毛泽东发出了著名的以“二十八画生”署名的征友启事,而活动的联系人即为陈昌。1917年,师范毕业后,两人共同任教于一师附小,毛泽东任主任,陈昌任教员。当时,毛泽东、陈昌等四位教师同住青山祠的一个院落里,毛泽东提议成立大家庭,同吃一锅饭,由陈昌的妻子毛秉琴负责伙食,这个大家庭虽是粗茶淡饭,但过得其乐融融,关系十分融洽。因毛泽东与毛秉琴同姓,毛秉琴大半岁,毛泽东就认毛秉琴做了姐姐,毛秉琴4岁的大女儿喊毛泽东为舅舅。后来出生的陈文新也就顺理成章地成了毛泽东的“外甥女”。1920年,毛秉琴一手操办毛泽东和杨开慧的婚事。1930年2月,陈昌被叛徒出卖,与杨开慧之兄杨开明一起牺牲于长沙浏阳门外。新中国成立后,中央人民政府追认陈昌为革命烈士。陈昌牺牲时,陈文新只有3岁,其大姐12岁,二姐8岁。母亲毛秉琴一人艰苦求生,将陈文新姐妹3人抚养成人。陈昌牺牲前唯一嘱托是:“好好抚育三个女儿,继承父志”。此后,毛秉琴含辛茹苦,千方百计让三个女儿多读点书,她知道有了知识、有了本领才能自立于社会。

陈文新再次见到毛主席时已是二十多年后。1951年4月,正在武汉大学读书的陈文新为母亲代笔,给毛主席写了封信,在信中汇报了自己上学的情况。5月初的一个早晨,她收到毛主席的亲笔回信:“希望你们姐妹们努力学习或工作,继承你父亲的遗志,为人民国家建设服务!”后来,武汉大学的校徽、校牌、周报的字体都取自这封信。这年七一前夕,在北京华北农科所(现中国农业科学院)实习的陈文新受邀到毛主席家做客。毛主席说:“你父亲为人民而牺牲,要学习你父亲的精神”,并为她写下了“努力学习”四个字。陈文新暗下决心,牢记毛主席的教导,为人民和国家服务。1954年,正在北京留苏研究生预备班学习的陈文新再次被邀请到毛主席家做客。这一次见面长达六小时,他们聊了很久。陈文新发现,毛主席对农业、对土壤改良十分了解,他甚至还谈到了苜蓿、根瘤菌和固定空气中的氮等问题。毛主席给陈文新上了根瘤菌的第一课,他讲到了空气,说豆科植物固氮是把空气中间的氮气变成肥料,工业和农业都应该多利用空气。这次谈话不久,陈文新便前往苏联进入季米里亚捷夫农学院学习土壤微生物学,成为当时年轻的土壤微生物学家费德罗夫博士的第一名中国研究生。

艰难时世,进步青年勇坚守

父亲牺牲后,一家人的生活更加艰难,全靠母亲一人劳作养活全家。后来因15岁的大姐虚报17岁考取了小学教师资格,家庭困境才有所改善,陈文新才有了上学的机会。从此陈文新白天跟着大姐上学,晚上伴着妈妈的纺车借着微弱的灯光学习。大姐任教的小学只有四年级,没有高小。为了能继续读书,大姐带着她跑遍了长沙、浏阳,寻找可以免费借读的学校。这样,从高小到初中五年的课程,她只断断续续读了三年就初中毕业了。因为日本侵略军进犯湖南,长沙城的高级中学都迁到外地,上高中就更困难了。1942年,她父亲的好友章寿衡把她带到了离家很远的武冈县,上了国立第十一中学。

国立十一中学创办于国难当头之际。1939年春,曾经留学日本的杨宙康教授受命出任国立十一中筹备处主任。经过五个月筹备,老师达200余名、学生达1700多人。当时,国立十一学的学生大多是湖北及湘北地区的流亡失学青年,其中岳阳、临湘等地就有100余学生,这些学生是廖莘耕、杜显正两位老师冒着生命危险,深入敌后抢救来的。学校设有初中部、高中部、师范部、女生部、职业部等多个部室。金秋开学之际,八方学子进德修业,期作国家栋梁。杨宙康亲自创作校歌歌词,命音乐教师沈建平谱曲,并教全校师生学唱。

陈文新先在十二师范上了一学期的高中预科。十二师是由国立十一中分出来的,校内有国民党的三青团组织,军训教官拉动很多学生入团,陈文新深受自己父亲的影响,强烈反对。后来国立十一中进行改革,同时经父亲的朋友章寿衡帮忙,陈文新考入国立十一中,最后摆脱三青团的拉拢。1943年,陈文新进入高一20班学习,当时只有三个班,18班、19班为男生班,20班为女生班,老师多为北方流亡教师,陈文新的数学老师是李旦村,英语老师是海外留过学的蒋光增,他们和学生的关系非常好,对学生影响很大。高一时候学生勤工俭学,自己负责种菜、养猪等日常劳动,每天大家早起背英语,学习气氛很浓厚,生活还算正常。到高二的时候,日军向重庆、贵州进攻,并且逼近国立十一中所在地武冈县,学校组织师生逃难去辰溪,大家都是步行过山。在路上,伙食费被土匪抢劫,时任校长变卖夫人的首饰供一行人使用。中途至龙潭,使用当地的祠堂做教室,无汽油灯,就用豆油灯,大家就睡在废弃楼里的楼板上。老师也不拘于教室形式,有时候就在寝室授课,一路上大家都在抓紧时间学习。不久,陈文新与大部队走散,18、19班的三个男生找了一艘船,带了陈文新四个女生一起逃难,走资江,经黑龙洞(又说老鹰洞)时,船舵受损,船体失控,多亏男同学们一起用手顶着崖岸,才避免了船体撞击,救了一船人的性命。上岸后在一个村庄小学偶遇十二师的老同学盛艳冰,在盛艳冰的资助下继续前行。不久陈文新得了疟疾,发高烧,非常严重,当时极度缺钱和药品,陈文新一路同行的表哥在一个逃难的以前认识的中医指导下抓了几服药才治好。就这样,一路扶持,一路帮助,直到学校在辰溪再次开课。

1945年,抗战胜利,陈文新正好毕业,但她没有直接回老家浏阳,而是留在学校继续复习了三个月的功课,在化学老师易锺英的帮助下,补上逃难时落下的化学与英语知识。如今,陈院士还特别感叹说:“我们毕业了还想在学校学习,学校也不赶,还管饭,当时给我们特别大的支持。”不久,国立十一中迁到岳阳,更名为省立十一中,陈文新也回到家乡教了两年小学,她把工资积攒起来,于1948年考入武汉大学,靠勤工俭学继续学习。新中国成立后,省立十一中与岳郡联师、岳郡联中三校合并,命名为新湖南建设中学,成为当时湘北唯一一所完全中学。1952年,更名为湖南省岳阳第一中学。1976年,更名为湖南省岳阳市第一中学。

安贫乐道,献身农业结硕果

1948年,因为自己对农民和农业的了解比较多,也比较喜欢化学,陈文新在教书两年后考取了武汉大学农学院农化系。因为生活费不够,陈文新每周要用两个半天进行勤工俭学,每个月赚取4元供自己吃饭。受父母影响,陈文新还参加了很多学生政治活动、地下共产党活动和地下社团等。1950年,陈文新加入中国共产党,当了农学院党支部书记,并重视其他教员的政治思想教育。毕业时,院长赏识其才干,去教育部把陈文新要回来当自己的办公室主任负责政治工作,系主任陈华癸更惜其才,又从院长那要过来,安排她到系里,做研究,当助教,这是陈文新命运的转折点,开始从政治工作者转为教学科研工作者。这时候,陈文新接触俄文,开始阅读翻译苏联的农业教材,为后来的教学和留学苏联打下基础。陈文新还和留学英国研究根瘤菌的陈华癸主任筹备新开了一门课——农业原理,获得很大成功。1953年,陈文新幸运地获得了唯一一个农学院留学苏联的资格, 在前苏联季米里亚捷夫农学院获副博士学位。1959年,陈文新学成回国后,进入北京农业大学从事教学和农业科研工作。1973年经历文革之后,陈文新从延安回到了北京农业大学,她选择了“既艰辛耗时又偏僻生冷”的研究项目——根瘤菌,并决心去收集中国大地的根瘤菌来扩充原有的菌种库。

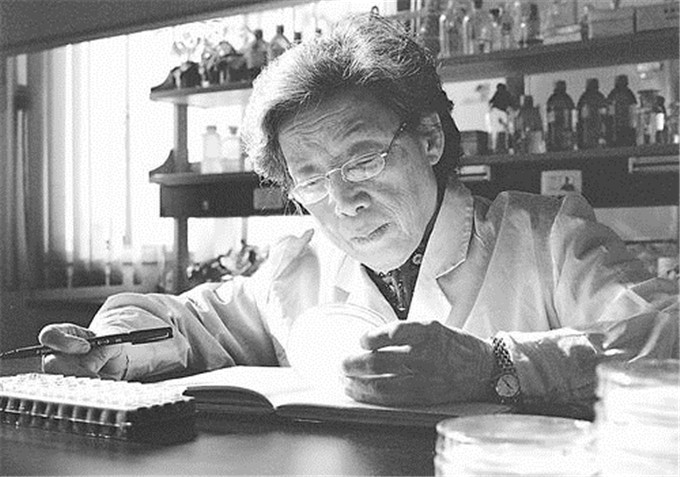

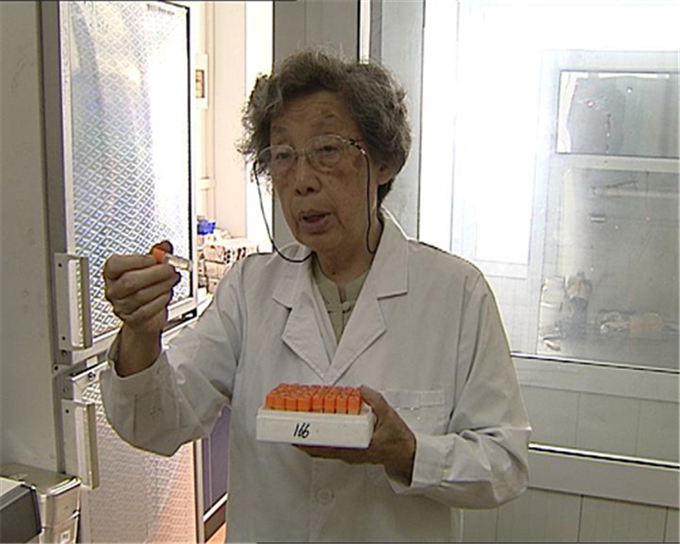

在自然科学基金的支持下,陈文新带着自己的学生和研究生开始了最初的收集挖掘豆科结瘤植物,白天收集植株,晚上分离菌种移接到培养基上,并集中进行温室培养。1980年启程新疆,后转至天山南北。在跑遍全国各地收集菌种后,开始对新采集的菌种进行分类,恰逢此时细菌分类改革,作为较早接触新鲜技术的陈文新,开始借助计算机对菌种进行数值分类法和分子生物学分析,相比传统的分类方法,此法将菌种性征量化处理,更加快捷也更加准确。通过大量采集后,陈文新拥有了足够丰富的样本菌种,但她并未停止脚步,而是用采集到的菌种针对不同的豆科植物进行配对实验,找出使植物增产效果最好的那株,最后获得成功。

就这样没日没夜的工作了40多年,陈文新科研团队完成对全国32个省(市)700个县的豆科植物结瘤情况调查,采集了大量的根瘤标本;发现可以结瘤的豆科植物600多种;分离并保藏根瘤菌近20000株;在数量上和所属宿主各类上占重要地位;发现了一批耐酸、碱、盐、高温、低温性强的珍贵根瘤菌种质资源;对近2000株具代表性的根菌进行分类和系统发育研究,描述并发表瘤菌的2个新属、50多个新种;建成目前国际上菌株数量最大、性状信息最丰富的根瘤菌库;成功培养出一百多名相关的研究生和博士。同时那套行之有效的菌种分类方法和鉴定技术方法也在国际上对根瘤菌的分离研究起到了重要的促进作用

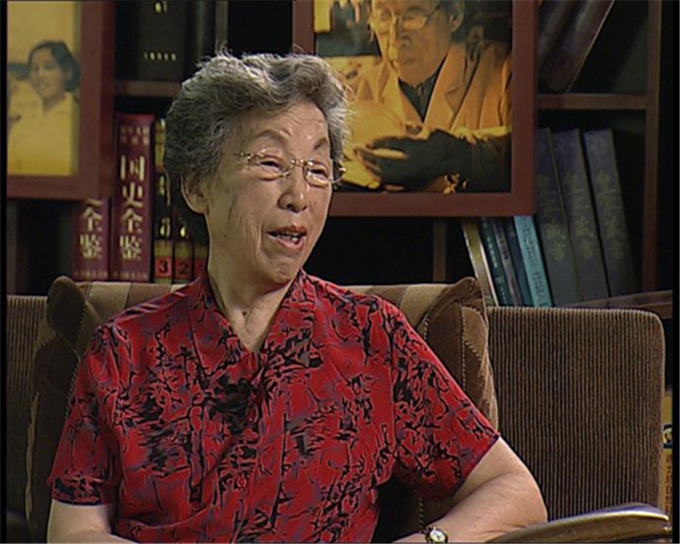

2001年,陈文新当选为中国科学院院士。“当选院士最开心的就是能够继续搞研究,为国家做贡献!”陈院士的话体现出甘于奉献乐于奉献的高尚精神。2002年,在离别母校56年后,当从同学口中了解岳阳市一中的变迁时,陈院士激动得两天没有休息好,主动写信到岳阳市一中报喜,与母校取得联系,并欣然为母校题词:“为科教兴国培养高素质人才”。2009年,她被授予新中国成立60周年“三农模范人物”。

在采访快要结束时,陈院士特别提到了她对忧乐精神的理解“我这辈子呀,都在忧,忧国家危难,忧技术落后,现在退休了吧,又担忧农业上的问题,那我什么时候乐呢?我感觉在我为国家出力,在技术得到突破的时候,我就很开心快乐!”作为一个奋斗了半个多世纪的开拓者和坚守者,陈院士依旧充满热情地讲述着她的梦想,“我现在退休了,视力听力也不如以往了,现在农业的不科学施肥的问题、推广更科学的耕种方式(轮种、间种、套种等)和推广根瘤菌接种豆科植物减少氮肥用量的工作还需要人来接手,但是我培养了很多学生啊,还有很多很优秀的年轻人,他们会为我完成的,我们的农业发展仍然是任重而道远的。”

对岳阳,陈院士还有很深刻的回忆,她很熟悉《岳阳楼记》,在过去艰难岁月里,在那一个个难眠的晚上,就是这篇古文陪伴着陈院士。武汉大学后来送给她一幅很漂亮的岳阳楼双面画,正面是岳阳楼大观,另一面则是书写精细的《岳阳楼记》,她至今还保存着。

“瞄准世界科技前沿引领科技发展方向,抢占先机迎难而上建设世界科技强国。”陈院士最后引用了习近平主席在两院院士的讲话来期待所有一中学子,“这是我们应该做的,也是马上要做的!”

?????? (刘志恒? 陈列? 王兴宇)

|